<i id='329A9F0008'><strike id='329A9F0008'><tt id='329A9F0008'><map draggable="89dd15"></map><bdo dropzone="0dcffa"></bdo><dfn date-time="b0e42b"></dfn><pre date-time="4d8250" id='329A9F0008'></pre></tt></strike></i> 【专题】铭记历史 缅怀先烈

宁波市第三中学的从宁从初学生在宗祠内诵读迁徙办学的记载。

战火之下,诸暨中到壮歌放不下一张平静的完中书桌。那是抗战当年日军侵华,对教育生态的时的所中破坏。为延续教育火种,学奏响曲一批批有志之士冲出沦陷区,迁徙在炮火下另建学校。从宁从初

在纪念抗战胜利80周年之际,诸暨中到壮歌我们推出“不屈的完中西迁”系列报道,聆听战火中不息的抗战书声琅琅,那是时的所中一个民族的希望。

“1938年7月至1942年5月,学奏响曲宁波三中(时称鄞县私立三一中学)为避日军侵扰,迁徙迁至诸暨藏绿坞,从宁从初借周锺雅先生独资创办的凤翙学堂校址办学。周先生‘敬教劝学’精神与我校坚守教育的信念一脉相承。今值抗战胜利80周年,特立此碑,感念周氏族人及当地百姓护佑师生、共克时艰的深情厚谊,亦铭记战时教育长征之志。”

2025年8月3日,距离宁波150公里的诸暨十四都村藏绿坞,原本安静的周氏宗祠内,传出了阵阵诵读声。来自宁波市第三中学师生们的诵读,仿佛穿越80年历史沧桑,和当年一路辗转迁徙,于硝烟中不辍的弦歌声,相互应和。

学生对面,现年99岁的周国华老先生,泪湿眼眶。这一刻,他应是想起了80年前国难当头,求学之不易,抑或是那博学的先生,盼教育救国的热切声音。

在抗战胜利80周年纪念日来临之际,一所中学,以“重走迁避路·传承抗战魂”的方式,从宁波来到诸暨马剑镇马益村沈家、五泄镇十四都村藏绿坞、马剑镇马剑村,与1938年-1945年那段历史相认。

那是一段山河破碎之际,于颠沛流离中守护教育火种的历史,也是一段为教育存续而不屈的西迁史。

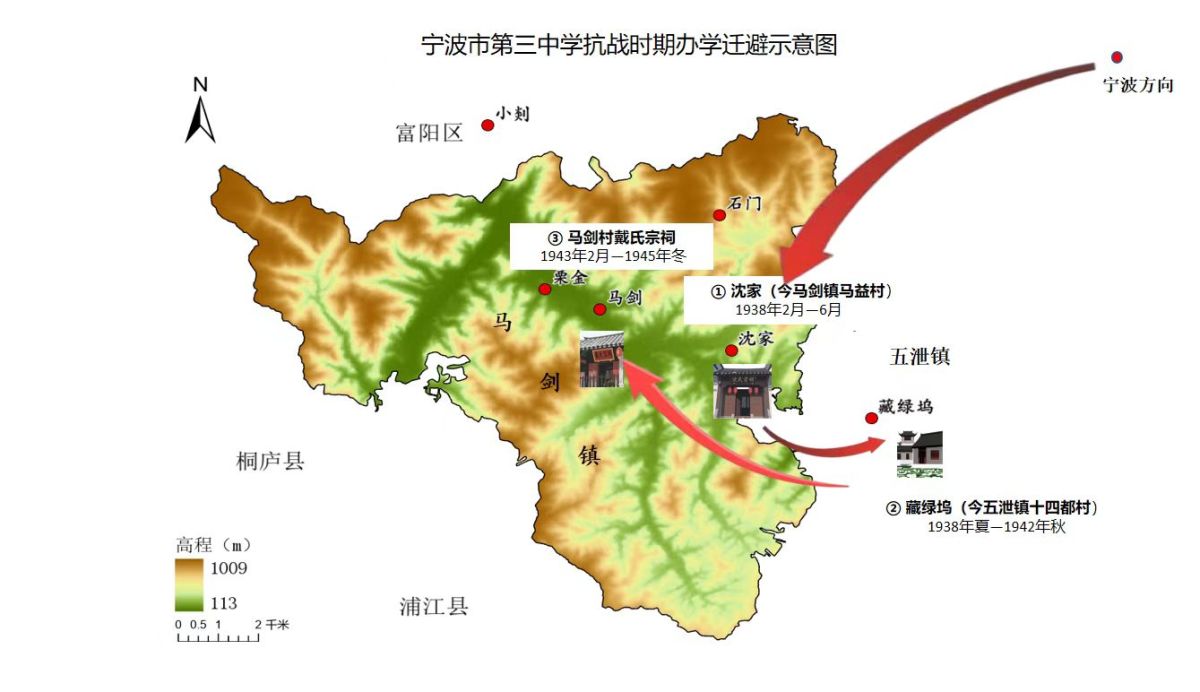

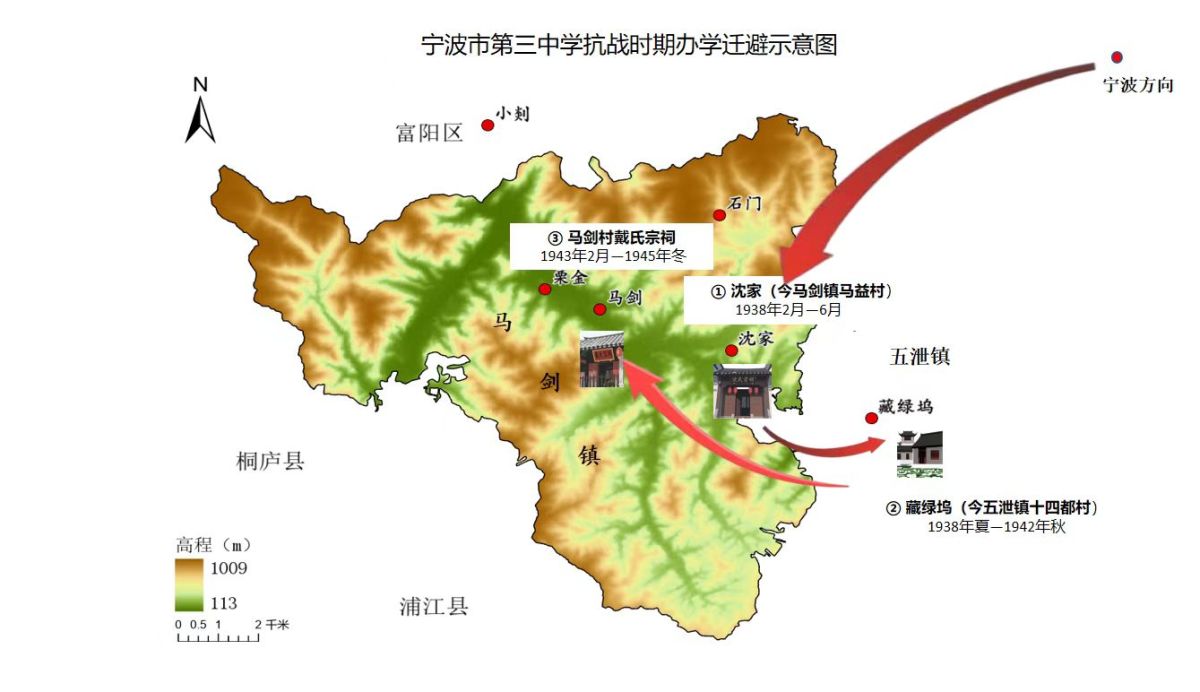

宁波三中抗战时的西迁路线图。(点击查看大图)

从宁波到诸暨 从分部变总部

从宁波到诸暨,车程约2.5小时。

“很难想象,当年的先生,和他们的学生,是如何在战乱中,带着教材和物资,一路走到诸暨的。”有学生疑惑。

老师们很遗憾地告诉大家,这段历史见诸记载的太少,只知道当年到浦江沈家(今诸暨马益村沈家)时,有教职员工十余人,学生百余人。

据《马剑镇志》和宁波三中校史记载,1937年“七七事变”后,抗战全面爆发,都市遭日军轰炸,为安全考虑,1938年2月,鄞县私立三一中学设分部于浦江沈家,校长朱天临往来于浦江、宁波之间管理。后因沈家地僻道梗,于是在该年夏,移分部于诸暨县藏绿坞。

1941年4月,宁波沦陷,位于广仁街的三一中学本部解散,师生归入分部,分部成为总部。

宁波沦陷之初,校长朱天临为护校挂起“三一圣经学院”的牌子(宁波三中的前身是英国圣公会传教士在1868年创立的“三一书院”),日军未敢侵犯。及至太平洋战发,日方进一步威逼接管该校,英籍女教师闵马大等被拘捕,教职员工星散,朱天临方才离甬。

此时看,3年前设立分部之举,颇有先见之明,让这所历史悠久的学校,得以赓续教育薪火。

从初中到完中 极一时之盛

然而,诸暨很快也不太平了。

1942年春,日寇进入诸暨西部,杀人放火烧房子,很多村落被夷为废墟,诸暨藏绿坞亦有不少房子被焚,临近学校的东园村被炸,枪声四起,民众惶惶不可终日,藏绿坞已不安全。1943年春,继续迁校浦江县马剑镇(今属诸暨),借戴氏宗祠权充校舍。虽只深入了30来里,却相对安全很多。

走在保存尚好的戴氏宗祠里,同学们对《马剑镇志》上的描述有了直观的感受。当他们再次齐声诵读相关记载时,历史似乎重现,向他们诉说着当年的点点滴滴:

祠堂很大,两旁侧厢楼下为教室,楼上可作寝室。此时,宁波已沦陷,马剑三一中学已成为学校本部。这时学校主任姚德之(主持分部工作)的哥哥姚伯谦,逃难来乡下,他是复旦大学的教师,也来校教语文。

除英文、物理、化学有课本外,其他都是油印讲义。夜自修都是2人或4人合并一盏桐油灯。菜蔬是黄豆、盐菜、毛笋等。床是竹子编的,一翻身咯吱咯吱直响。生活清苦,但读书风气好。

马剑在万山怀抱之中,灵山峰高,剑水长流,自古是文化之邦。该地戴氏,代有名人。当地群众受先辈流风遗泽的熏陶,远近来学者激增。学校于是呈报浙江省教育厅批准,增办高中部,校名改“鄞县私立三一初中”为“鄞县三一中学”,开设高中部4个班,初中部6个班,学生增至300余人,可谓极一时之盛。

三一成为一所完全中学,自马剑始。

在马剑的前一年多,当地形势尚好,但后来,局势再度恶化。于是出现了校史上记载的“公元一九四三年冬,寇骑四次流窜,姚氏率师生沐雨远避,披星宵遁,穷回溪,步危岭,乱流抢渡,荒村寄宿,饥寒交迫而弦歌不辍,其艰辛困苦非任何时候可比拟也”。

“日寇的铁蹄下,容不下一张讲台,容不下一张课桌,但三一中学在炮火中坚持教育救国,谱写出一曲不屈的教育迁徙壮歌。1938年-1946年春,先后辗转在沈家、十四都、马剑办学8年。炮火追在身后,课本紧攥手中,强国的希望留在心中。常常没有固定的教室,老师讲课有时在迁徙途中的寺庙,有时在村落的祠堂,有时在躲避日寇扫荡的林间,就是这样,保留下教学的火种。”在戴氏宗祠,当年三一中学的训导主任倪祖功之孙倪宇平,向学生深情讲述着。

当年迁徙办学的一幕幕,亲历者仍在。这段迁徙壮歌,将在90多岁校友们的口中,慢慢生动立体起来。

宁波晚报记者 王伟 吴正彬 张培坚

编辑: 陈晓怡纠错:[email protected]

中国宁波网手机版

微信公众号

透骨新鲜!首批渔获抵达宁波水产品批发市场

慈溪中横线快速路(二期)工程有新进展

立秋时节的石蒜花和药百合

女子持无座票强占他人座位 被行政拘留7日

8分钟紧急救援!宁波街头警民合力抬车救人

七旬翁玩转15种乐器 用热爱奏响滚烫人生

免费学前教育来了!谁受益?多少钱?

甬派客户端

市级重大新闻宣传服务平台

扫码下载

本地看点

分工

可循环快递包装

中国宁波网(宁波甬派传媒股份有限公司)版权所有(C)

Copyright(C) 2001-2025 cnnb.com.cn All Rights Reserved

互联网新闻信息服务许可证:3312017004 信息网络传播视听节目许可证:1104076

违法和不良信息举报电话:0574-81850000 举报邮箱:[email protected]

看天下 看宁波从宁波到诸暨 从初中到完中 抗战时的这所中学奏响一曲迁徙壮歌

稿源: 中国宁波网-宁波晚报 2025-08-07 07:10:00

宁波市第三中学的学生在宗祠内诵读迁徙办学的记载。

战火之下,放不下一张平静的书桌。那是当年日军侵华,对教育生态的破坏。为延续教育火种,一批批有志之士冲出沦陷区,在炮火下另建学校。

在纪念抗战胜利80周年之际,我们推出“不屈的西迁”系列报道,聆听战火中不息的书声琅琅,那是一个民族的希望。

“1938年7月至1942年5月,宁波三中(时称鄞县私立三一中学)为避日军侵扰,迁至诸暨藏绿坞,借周锺雅先生独资创办的凤翙学堂校址办学。周先生‘敬教劝学’精神与我校坚守教育的信念一脉相承。今值抗战胜利80周年,特立此碑,感念周氏族人及当地百姓护佑师生、共克时艰的深情厚谊,亦铭记战时教育长征之志。”

2025年8月3日,距离宁波150公里的诸暨十四都村藏绿坞,原本安静的周氏宗祠内,传出了阵阵诵读声。来自宁波市第三中学师生们的诵读,仿佛穿越80年历史沧桑,和当年一路辗转迁徙,于硝烟中不辍的弦歌声,相互应和。

学生对面,现年99岁的周国华老先生,泪湿眼眶。这一刻,他应是想起了80年前国难当头,求学之不易,抑或是那博学的先生,盼教育救国的热切声音。

在抗战胜利80周年纪念日来临之际,一所中学,以“重走迁避路·传承抗战魂”的方式,从宁波来到诸暨马剑镇马益村沈家、五泄镇十四都村藏绿坞、马剑镇马剑村,与1938年-1945年那段历史相认。

那是一段山河破碎之际,于颠沛流离中守护教育火种的历史,也是一段为教育存续而不屈的西迁史。

宁波三中抗战时的西迁路线图。(点击查看大图)

从宁波到诸暨 从分部变总部

从宁波到诸暨,车程约2.5小时。

“很难想象,当年的先生,和他们的学生,是如何在战乱中,带着教材和物资,一路走到诸暨的。”有学生疑惑。

老师们很遗憾地告诉大家,这段历史见诸记载的太少,只知道当年到浦江沈家(今诸暨马益村沈家)时,有教职员工十余人,学生百余人。

据《马剑镇志》和宁波三中校史记载,1937年“七七事变”后,抗战全面爆发,都市遭日军轰炸,为安全考虑,1938年2月,鄞县私立三一中学设分部于浦江沈家,校长朱天临往来于浦江、宁波之间管理。后因沈家地僻道梗,于是在该年夏,移分部于诸暨县藏绿坞。

1941年4月,宁波沦陷,位于广仁街的三一中学本部解散,师生归入分部,分部成为总部。

宁波沦陷之初,校长朱天临为护校挂起“三一圣经学院”的牌子(宁波三中的前身是英国圣公会传教士在1868年创立的“三一书院”),日军未敢侵犯。及至太平洋战发,日方进一步威逼接管该校,英籍女教师闵马大等被拘捕,教职员工星散,朱天临方才离甬。

此时看,3年前设立分部之举,颇有先见之明,让这所历史悠久的学校,得以赓续教育薪火。

从初中到完中 极一时之盛

然而,诸暨很快也不太平了。

1942年春,日寇进入诸暨西部,杀人放火烧房子,很多村落被夷为废墟,诸暨藏绿坞亦有不少房子被焚,临近学校的东园村被炸,枪声四起,民众惶惶不可终日,藏绿坞已不安全。1943年春,继续迁校浦江县马剑镇(今属诸暨),借戴氏宗祠权充校舍。虽只深入了30来里,却相对安全很多。

走在保存尚好的戴氏宗祠里,同学们对《马剑镇志》上的描述有了直观的感受。当他们再次齐声诵读相关记载时,历史似乎重现,向他们诉说着当年的点点滴滴:

祠堂很大,两旁侧厢楼下为教室,楼上可作寝室。此时,宁波已沦陷,马剑三一中学已成为学校本部。这时学校主任姚德之(主持分部工作)的哥哥姚伯谦,逃难来乡下,他是复旦大学的教师,也来校教语文。

除英文、物理、化学有课本外,其他都是油印讲义。夜自修都是2人或4人合并一盏桐油灯。菜蔬是黄豆、盐菜、毛笋等。床是竹子编的,一翻身咯吱咯吱直响。生活清苦,但读书风气好。

马剑在万山怀抱之中,灵山峰高,剑水长流,自古是文化之邦。该地戴氏,代有名人。当地群众受先辈流风遗泽的熏陶,远近来学者激增。学校于是呈报浙江省教育厅批准,增办高中部,校名改“鄞县私立三一初中”为“鄞县三一中学”,开设高中部4个班,初中部6个班,学生增至300余人,可谓极一时之盛。

三一成为一所完全中学,自马剑始。

在马剑的前一年多,当地形势尚好,但后来,局势再度恶化。于是出现了校史上记载的“公元一九四三年冬,寇骑四次流窜,姚氏率师生沐雨远避,披星宵遁,穷回溪,步危岭,乱流抢渡,荒村寄宿,饥寒交迫而弦歌不辍,其艰辛困苦非任何时候可比拟也”。

“日寇的铁蹄下,容不下一张讲台,容不下一张课桌,但三一中学在炮火中坚持教育救国,谱写出一曲不屈的教育迁徙壮歌。1938年-1946年春,先后辗转在沈家、十四都、马剑办学8年。炮火追在身后,课本紧攥手中,强国的希望留在心中。常常没有固定的教室,老师讲课有时在迁徙途中的寺庙,有时在村落的祠堂,有时在躲避日寇扫荡的林间,就是这样,保留下教学的火种。”在戴氏宗祠,当年三一中学的训导主任倪祖功之孙倪宇平,向学生深情讲述着。

当年迁徙办学的一幕幕,亲历者仍在。这段迁徙壮歌,将在90多岁校友们的口中,慢慢生动立体起来。

宁波晚报记者 王伟 吴正彬 张培坚

编辑: 陈晓怡

顶: 767踩: 58

评论专区